Longtemps cantonné à des débats techniques ou réservé à une poignée d’activistes, le sujet de l’aérien a envahi l’espace public avec une vigueur inédite en cette année 2026. Il ne s’agit plus simplement de savoir si l’avion pollue, mais de comprendre pourquoi notre modèle de mobilité actuel est incompatible avec les limites planétaires. Alors que les effets du changement climatique se font sentir quotidiennement, de la sécheresse aux inondations, l’industrie aéronautique se trouve à la croisée des chemins. Entre promesses technologiques lointaines et nécessité immédiate de sobriété, le fossé se creuse. Ce n’est plus le moment de discuter de la fin hypothétique des vols, mais d’analyser froidement pourquoi la réduction du trafic est devenue une évidence physique et sociale incontournable pour quiconque regarde les chiffres en face.

En bref :

- ✈️ L’impact réel : Les traînées de condensation triplent l’impact réchauffant de l’aviation, bien au-delà du simple CO2.

- ⚖️ Injustice sociale : Une infime minorité de la population mondiale est responsable de la majorité des émissions du secteur.

- 📉 L’illusion technologique : Les gains d’efficacité des moteurs sont systématiquement annulés par l’augmentation du trafic (paradoxe de Jevons).

- 🌍 Sobriété inévitable : Pour respecter l’Accord de Paris, une réduction du nombre de vols est mathématiquement indispensable.

- 🚄 Nouveaux imaginaires : Le futur du voyage passe par la redécouverte du temps long et des destinations accessibles sans les airs.

L’impact environnemental des transports aériens : au-delà du mythe des 2%

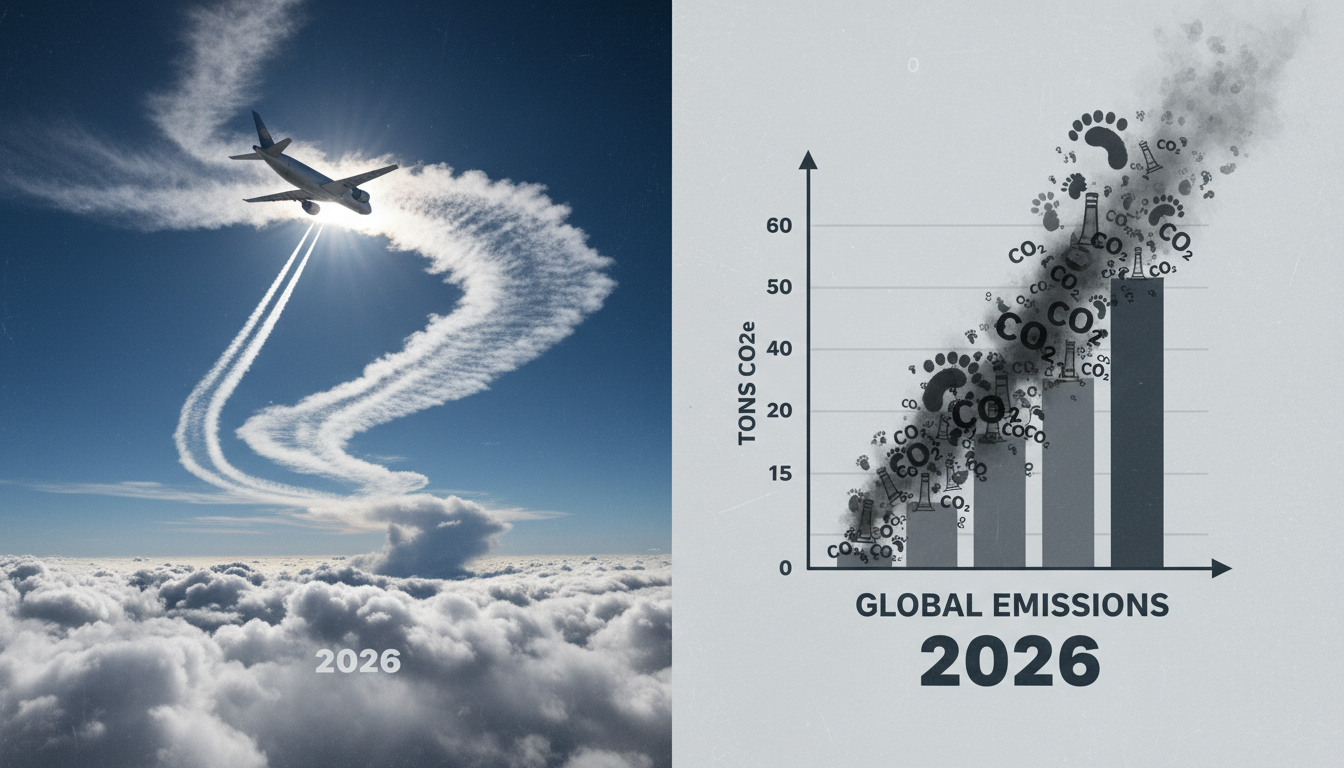

Il est courant d’entendre que l’aviation ne représente « que » 2 à 3 % des émissions mondiales de CO2, un chiffre souvent brandi pour minimiser la responsabilité du secteur face à d’autres industries. Pourtant, en 2026, cette statistique est largement reconnue comme étant incomplète, voire trompeuse, si l’on souhaite saisir la réalité physique du réchauffement. Le problème ne réside pas uniquement dans le dioxyde de carbone émis lors de la combustion du kérosène, mais dans l’ensemble des phénomènes atmosphériques engendrés par un vol en haute altitude. Les oxydes d’azote et, surtout, les traînées de condensation qui forment des cirrus artificiels, jouent un rôle majeur dans le forçage radiatif. Ces nuages de glace piègent la chaleur terrestre, agissant comme une couverture isolante.

Lorsque l’on intègre ces effets non-CO2, l’impact réel de l’aviation sur le réchauffement climatique est multiplié par trois. C’est une donnée que de nombreux comparateurs de vols omettent encore, affichant des scores carbone rassurants mais partiels. Pour quiconque souhaite comprendre l’ampleur réelle des nuisances aériennes, il est crucial de regarder au-delà de la simple consommation de carburant. Si l’on prend l’exemple d’un aller-retour Paris-New York, le bilan carbone individuel dépasse souvent les 2 tonnes d’équivalent CO2, soit le budget carbone annuel total qu’un être humain devrait viser pour limiter le réchauffement à 1,5°C ou 2°C. Autrement dit, un seul vol long-courrier consomme l’intégralité du « crédit » écologique d’une année entière, ne laissant aucune place pour le logement, l’alimentation ou les autres déplacements.

Le biais statistique du « petit pourcentage »

L’argument du faible pourcentage global est un cas d’école de ce que l’on nomme le « whataboutisme ». Dire que l’aviation pèse peu par rapport au transport routier ou au chauffage des bâtiments revient à ignorer la dynamique de croissance du secteur et l’urgence de réduire toutes les sources d’émissions. Dans un monde où chaque tonne de CO2 compte et où les réductions doivent être drastiques année après année, aucun secteur ne peut se prévaloir d’une « immunité » sous prétexte que d’autres polluent davantage. De plus, si l’on regarde les chiffres à l’échelle d’un pays touristique comme la France, et que l’on inclut les vols internationaux (souvent exclus des inventaires nationaux), la part du transport aérien grimpe en flèche. Selon les périmètres, elle peut passer de moins de 3 % à plus de 13 % des émissions des transports.

Cette distorsion comptable permet à l’industrie de naviguer sous les radars de la régulation stricte, se fixant ses propres objectifs via des organismes comme l’OACI, souvent jugés insuffisants par les climatologues. C’est un peu comme si l’on demandait à une banque de s’auto-réguler sans supervision externe : les objectifs fixés sont rarement contraignants. En réalité, la neutralité carbone ne pourra pas être atteinte sans une remise en question profonde des volumes de trafic, car l’optimisation marginale ne suffit plus face à l’ampleur du défi climatique.

L’injustice climatique au cœur de la mobilité aérienne

Aborder la question de la fin des voyages en avion sous le seul angle technique occulte une dimension fondamentale : celle de la justice sociale. L’avion est, par excellence, le mode de transport des catégories socioprofessionnelles les plus aisées. Les statistiques sont têtues et révèlent une fracture abyssale : à l’échelle mondiale, on estime qu’environ 80 % à 90 % de l’humanité n’est jamais montée dans un avion. L’usage de l’aérien est concentré entre les mains d’une minorité hyper-mobile. En France, la moitié des vols est effectuée par une petite fraction de la population, souvent urbaine et disposant de hauts revenus.

Cette inégalité face à la mobilité pose un problème éthique majeur. Les émissions de gaz à effet de serre générées par ces modes de vie luxueux ont des conséquences planétaires qui affectent en premier lieu les populations les plus vulnérables, celles-là même qui ne prennent jamais l’avion. Le concept de budget carbone individuel met en lumière cette disparité. Alors que l’objectif est d’atteindre une empreinte de 2 tonnes par an, les grands voyageurs explosent ce plafond, parfois d’un facteur dix ou vingt. Il est devenu difficile de justifier qu’une minorité puisse consommer une part aussi disproportionnée du budget carbone restant de l’humanité pour des loisirs, au détriment de la stabilité climatique de tous.

Le profil type du grand voyageur

Si l’on zoome sur une ville comme Paris, l’empreinte carbone est révélatrice. Une part significative des émissions attribuées aux Parisiens provient de leurs déplacements hors de la ville, et majoritairement de l’avion. Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas uniquement le jet privé des milliardaires qui pose problème — bien que son impact par passager soit astronomique — mais aussi la répétition des vols de loisirs par la classe moyenne supérieure. Week-end à Rome, vacances à Bali, séminaire à New York : cette accumulation de trajets, perçue comme une norme sociale de réussite et d’ouverture au monde, est en réalité une anomalie historique et écologique.

Les données de l’ADEME montrent une tendance intéressante qui émergeait déjà au début des années 2020 : une partie de la population commence à renoncer volontairement à l’avion pour des raisons écologiques. Cependant, cette prise de conscience reste fragile face aux campagnes marketing agressives et aux prix d’appel low-cost qui ne reflètent absolument pas le coût environnemental réel du trajet. L’enjeu est donc de transformer ce qui est perçu comme une privation ou un sacrifice en une nouvelle norme sociale désirable, basée sur la proximité et la qualité de l’expérience plutôt que sur la distance parcourue.

Le mirage technologique et le greenwashing de l’industrie aéronautique

Face à la pression grandissante de l’opinion publique et aux impératifs climatiques, l’industrie aéronautique a déployé une communication massive autour de l’innovation technologique. On nous promet l’avion à hydrogène, les carburants durables (SAF) ou encore l’avion électrique. Si ces pistes de recherche sont réelles, leur calendrier de déploiement est totalement déconnecté de l’urgence climatique de 2026. L’avion zéro carbone est souvent présenté comme une solution imminente, alors que les ingénieurs savent pertinemment que le renouvellement des flottes mondiales prendra des décennies.

De plus, l’histoire de l’aviation nous enseigne une leçon cruelle : les gains d’efficacité énergétique ont toujours servi à absorber la croissance du trafic, et non à réduire les émissions absolues. C’est le fameux effet rebond ou paradoxe de Jevons. Un avion moderne consomme certes moins de kérosène par passager qu’un modèle d’il y a trente ans, mais comme il y a beaucoup plus d’avions dans le ciel, le bilan global continue de s’alourdir. Pour analyser correctement l’empreinte carbone réelle de l’aviation, il faut regarder les émissions totales du secteur, qui n’ont cessé de croître jusqu’à la rupture imposée par les limites physiques ou réglementaires.

L’illusion des carburants durables

Les agrocarburants ou carburants de synthèse sont souvent présentés comme le remède miracle. Cependant, leur production à l’échelle nécessaire pour alimenter l’aviation civile mondiale se heurterait à des limites physiques insurmontables : concurrence avec l’alimentation pour les terres arables, besoins énergétiques colossaux pour produire de l’hydrogène vert, etc. Croire que l’on pourra substituer l’intégralité du kérosène actuel par une alternative propre sans réduire le nombre de vols relève de la pensée magique. C’est une forme de fuite en avant technologique qui permet de ne pas remettre en cause le modèle économique basé sur la croissance infinie du trafic.

Le discours politique a souvent relayé ces promesses pour éviter de prendre des mesures impopulaires de régulation. Pourtant, les experts du secteur savent que l’efficacité thermodynamique des moteurs actuels atteint un plafond. Il n’y aura pas de saut technologique révolutionnaire capable de diviser par deux les consommations dans les cinq prochaines années. La seule variable d’ajustement disponible à court et moyen terme reste la maîtrise de la demande, c’est-à-dire la baisse du nombre de vols.

Entre choix individuel et régulation : faut-il interdire ?

L’argument fataliste « l’avion partira avec ou sans moi » est l’un des plus tenaces lors des discussions sur la fin des vols. Il témoigne d’un sentiment d’impuissance, mais il est économiquement faux. Les compagnies aériennes ajustent leurs offres en fonction de la demande avec une précision algorithmique. Une baisse structurelle de la demande entraîne inévitablement une réduction de l’offre, des fermetures de lignes et, in fine, une baisse des émissions. Chaque billet non acheté est un signal envoyé au marché. Cependant, la responsabilité individuelle a ses limites et ne peut porter à elle seule le poids de la transition.

La question de la régulation se pose donc avec acuité. Faut-il instaurer des quotas de vols ? Une taxe carbone progressive ? Interdire les jets privés ? Ces mesures, autrefois jugées radicales, sont désormais étudiées sérieusement. L’idée de quotas kilométriques à vie ou par an, bien que complexe à mettre en œuvre, a le mérite de poser la question de l’équité. Pourquoi un influenceur pourrait-il faire dix allers-retours transatlantiques par an pour promouvoir des produits, alors que ce mode de vie condamne l’avenir climatique commun ? Il s’agit là d’un choix de société : définir ce qui relève de l’usage essentiel et ce qui relève du superflu destructeur.

Le dilemme des familles dispersées

Le sujet devient particulièrement sensible lorsqu’il touche aux liens familiaux. La mondialisation a dispersé les familles : des enfants partent étudier en Australie, des parents travaillent en Asie. L’abandon de l’avion est un choix difficile qui implique de renoncer à voir ses proches aussi souvent qu’on le souhaiterait. C’est un deuil réel, une contraction de notre espace vécu. Cependant, la réalité physique du climat ne négocie pas avec nos affects.

Si des exceptions peuvent s’entendre pour des motifs impérieux, le modèle du « rentrer pour Noël » à l’autre bout du monde chaque année n’est plus soutenable. Cela nous oblige à repenser nos choix de vie en amont : décider de s’expatrier ou d’accepter un poste à l’étranger implique désormais d’intégrer la contrainte de l’éloignement physique durable. C’est une rupture anthropologique par rapport aux décennies précédentes où l’espace semblait aboli par la vitesse.

Réinventer le tourisme et l’imaginaire du voyage en 2026

Discuter de la fin des voyages en avion ne signifie pas la fin du voyage tout court, mais sa transformation radicale. Le tourisme de masse, consommateur de lieux et destructeur d’écosystèmes, laisse place à des formes de découverte plus ancrées. Le « slow travel » ou voyage lent, n’est plus une niche pour retraités mais devient une nécessité joyeuse. Redécouvrir le train de nuit, accepter que le trajet fasse partie intégrante de l’aventure, explorer les régions limitrophes plutôt que de sauter d’un continent à l’autre : voilà les nouveaux horizons.

La France, pays le plus visité au monde, offre une diversité de paysages que beaucoup de ses habitants connaissent mal, préférant souvent l’exotisme lointain. Repenser notre rapport au territoire permet de revitaliser des économies locales tout en préservant le climat. Les Gorges du Verdon, les côtes bretonnes ou les massifs alpins offrent des dépaysements puissants accessibles sans bilan carbone désastreux. Il s’agit de décoloniser notre imaginaire qui associe systématiquement « vacances réussies » à « destination lointaine ».

Le train comme colonne vertébrale

Pour que cette transition soit acceptable, elle doit s’accompagner d’un investissement massif dans les infrastructures ferroviaires. Le train doit redevenir accessible financièrement et géographiquement. En 2026, l’Europe tente de mailler son territoire pour offrir des alternatives crédibles aux vols court et moyen-courriers. Le renouveau des trains de nuit est un symbole fort de cette volonté de voyager autrement, en dormant plutôt qu’en stressant dans des files d’attente d’aéroport.

En définitive, arrêter de discuter de la fin de l’avion, c’est commencer à construire concrètement le monde d’après. Un monde où la mobilité est choisie, réfléchie et respectueuse des limites physiques. C’est passer du déni à l’action, de la frustration à la créativité. L’avion ne disparaîtra peut-être pas totalement, mais il redeviendra ce qu’il aurait dû rester : un moyen de transport d’exception pour des circonstances exceptionnelles, et non un bus volant banalisé.